日本でも有数の名城・熊本城。平成28年に発生した熊本地震では震度7の災禍に見舞われその被害は甚大でした。現在では復興を遂げ元の美しい姿を見ることができますが、それはお城だけではなく周辺の施設も同様でした。

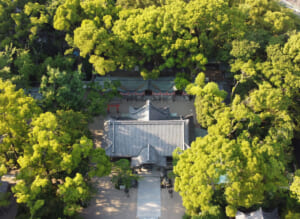

熊本城のお膝元にある熊本城稲荷神社。京都の伏見稲荷大社からご分霊をいただき、400年以上前に加藤清正公により創建されました。地震の際には社務所が半壊するなどの被害を受けましたが、神社職員を中心に尽力、見事に復興を遂げました。名のあるお城のすぐそばで、400年以上にわたり町を見守り続けてきた歴史ある神社。

今回はそんな脈々と受け継がれてきたこの神社の歴史について、宮司様に詳しくお話をお聞きしました。

熊本城稲荷神社とは

豊臣秀吉の家臣として武功を挙げた加藤清正公。彼が肥後国(現在の熊本県)に入国した際に築城したのが熊本城です。そしてそのすぐそばに建立された熊本城稲荷神社。1588年の創建以来、400年以上の長きにわたり地域の方々に親しまれてきました。ご祭神として白髭大明神をお祀りし「白髭さん」の愛称でも親しまれるこの神社は、初午大祭をはじめとして様々な行事が執り行われ多くの方々がそのご利益にあやかろうと参拝に訪れています。

神社は熊本城のすぐそばにあり、熊本地震で被災した部分もありましたがその後復興を遂げ、城下町の神社として地域の方はもちろん観光客の方も多く参拝されています。不思議な霊狐(れいこ)の伝承や、初午大祭、数多くの御守りやおみくじなど参拝者を楽しませるコンテンツが盛りだくさんの神社です。熊本県内で最もにぎわう繁華街や美術館、公園なども周辺に位置し周辺散策をするにはピッタリのロケーションです。熊本城来城の際には観光を楽しむ方も多く、ホテルなど宿泊施設も充実。観光地としてしっかりと整備された場所にある神社です。

【熊本城稲荷神社 特別インタビュー】

熊本城のお膝元で400年を数える歴史ある神社。

編集部

編集部では、まずこの神社の歴史や由来についてお聞きできますか。

神社としての創建は1588年で、現在から430年以上前となります。熊本城を築城した加藤清正公が城主として熊本に入って来られた際に造られた神社です。当社に緋衣大明神(ひごろもだいみょうじん)という神様をお祀りしているのですが、その神様は狐だという伝承があります。加藤清正公がまだ近江の国に居た頃に2匹の狐が清正公のそばにいました。いわゆる霊狐(れいこ)というものです。その2匹が清正公が熊本へ入る際に一緒に付いてきたという伝承があり、2匹のうち弟の狐が緋衣大明神だと言われています。現在緋衣大明神は熊本城が建っている茶臼山という山に、兄の清藤大明神は花岡山に、それぞれ城下町の守り神としてお祀りされています。

稲荷神社と名前にありますが、こちらの由来は分かっているのでしょうか。

実は神様をお祀りするにあたり、京都の伏見稲荷神社からご分霊を頂いたんです。その所以から熊本城稲荷神社と付けられています。

なるほど!そういうご縁があるのですね。

あくまで伝承なので本当かどうかは分かりませんが何かの縁があって今があると思いますので、熊本城のすぐそばの神社ならではのお話として知っていただけると嬉しいです。

では、この神社の魅力や見てほしい特徴などについてお聞きできますか。

まず一番の特徴は立地です。熊本城のすぐそばにある神社なのでバス停も電停も近くにありとてもアクセスしやすい場所です。また、美術館や公園なども近辺にあり商店街も近くにあるのでとても散策しやすい場所だと思います。

地図も拝見しましたが本当に熊本城のすぐ近くにあるんですね!熊本地震の際は大変だったのではないかと思いますが…。

そうですね。やはりお城も当時は損壊した部分がありましたし、当社も社務所などが大規模半壊してしまいました。現在は建て替え工事も終わり復興していますが、地震までは当社の横に熊本城への入り口もあったんです。地震でなくなってしまったんですが、いつか復活しほしいと思っています。

その入り口が復活すればより皆さん来城しやすくなりますし、ぜひ期待したいですね!

御祭神は驚きの14柱。商売繫盛から縁結びまで、幅広いご利益。

他に特徴と言うと、神様の数がとても多いということでしょうか。

神様の数、ですか…?

実は当社には14柱の神様がいらっしゃるんです。

14柱ですか!?それはすごいですね…!一つの神社さんにお祀りされている数としては聞いたことがない数かもしれません。

なかなかないと思います(笑)それとは別にお地蔵さんも3体いらっしゃるので、合計で17柱ですね。神社の敷地自体はそんなに広くはないのですが、神様はたくさんです。

神様の人口密度が高いんですね(笑)人口と言っていいのか分かりませんが(笑)ですが、どうしてそんなにたくさんの神様が祀られているのでしょうか。

おそらく家でお祀りされていた神様を、家でお祀りすることが難しくなったときに当社に持って来られたのではないかと思っています。そういった紙様がどんどん増えていったのだと思います。

まさに来るもの拒まずですね!

本当にそうです(笑)神様がたくさんいると、神様同士喧嘩するなんて話もありますが実際にはそんなことはありませんし、様々な神様にお参りできる機会にもなると思っています。

ご利益がたくさんありそうですね!先ほど敷地はそんなに広くないというお話がありましたが、本殿や拝殿もとても立派ですし、朱塗りで統一されている美しい神社さんという印象です。

ありがとうございます。周辺にはホテルなども多く観光地として整備されていると思います。また、当社の向かい側に熊本市役所があるのですが、その裏側が下通りという熊本で一番大きい繁華街になっています。そういった賑わいの中にある神社なので、外国人の観光客の方も多く活気ある場所だと思います。元々は五穀豊穣の神社だったのですが、かつてお米はお金としての価値もありました。そこから転じてお米の神様=商売繫盛の神様として認識されるようになり、繫華街の神社なのでお店をされている方などがよくお参りに来られます。食べ物を食べていけるというのは家内安全にも繋がりますから、そういった意味でもお参り頂いているのかもしれません。

熊本城稲荷神社の御祭神について

- 白髭大明神…生活守護の神

- 宇迦之御魂神…食物の神

- 緋衣大明神…火伏、学業、芸能の神

- 玉姫大明神…良縁、縁結びの神

- 通力大明神…金運、勝負の神

- 辰巳大明神…安産の神

- 猿田彦大神…開運、交通安全の神

- 子安大明神…子育ての神

- 白菊大明神…商売繫盛の神

- 貞広大明神…土木、建築の神

- 源作大明神…五穀豊穣の神 など14柱

多くの方が福を求めて。稲荷神社ならではの、初午大祭。

では、神社での行事についてお聞きできますか。

最も大きな行事は2月の「初午大祭(はつうまたいさい)」というものです。夜中の12時から開催するのですが、大きなお祭りなので県内の様々な所から参拝される方がいらっしゃいます。夜中3時頃に一旦閉めるのですが、朝8時頃から再開します。寒い時期ではありますが、皆さん夜中から並んでお参りされていますよ。

それだけ寒くても来られるというのは、皆さんの中でこの神社が大切な神社だという認識があるということですね!一年の中の大切な行事として捉えられている方も多いと思います。

そうだと嬉しいです。節分の時期にもあたるんですが、節分行事とはまた別で初午は2月最初の午の日に行います。23時~1時頃の初午の刻が最も運気が高まると言われているため、その時間に来られる方が多いです。その他、地元の方はお宮参りや七五三で来られる方も多いですし、地域の神社として認識されていると嬉しいです。

稲荷の語源について…

「稲荷」という言葉の成り立ちを知っていますか。「稲」とは「いのちの根」を総じて「いね」と読み、「いのちの根」が込められているので「米」を指すようになりました。そして「いのちの根=稲を荷なうほど豊かであってほしい」という願いを込めて「稲荷」と言われるようになりました。稲荷神社は、全国に約4万社あると言われており総本社は京都の伏見稲荷大社です。稲荷信仰は奈良時代より始まり江戸時代には最も盛んになりました。商売繁盛、家内安全、福徳海運の神様として多くの人に信仰され、火伏せの神様としての役割もあり火事が多かった江戸で広まった要因の一つだと言われています。参勤交代とともに全国に普及し、今では全国各地で見られるようになりました。

初午とは…

初午とは、毎年2月の最初の午の日にあたる日を指し、多くの稲荷神社でお祭りが行われる日でもあります。稲がなるという意味の「いなり」を由来として、五穀豊穣や商売繫盛、家内安全などを祈願するお祭りです。この午の日は、稲の種(神霊)が降りてくる日でもあると言われており、お祭りでは最初に神様をお迎えする神事を行います。熊本城稲荷神社では初午のキャッチフレーズとして「稲荷詣りは福詣り、初午詣りは福詣り、白髭詣りで福迎え」という言葉を流し、多くの方をお迎えしています。

参拝者を楽しませる工夫も。御守りもおみくじも、数多くをご用意。

御守りの種類もすごく多いなという印象ですが、どれくらいあるのでしょうか。

どれくらい、というのは正直数えていないんです(笑)ですが、確かに多いです。ホームページに載せていないものもあり、おみくじもたくさんありますよ。笛の御守りや厄除け唐辛子御守りなどもあります。唐辛子は辛さで邪気を払うという意味なのですが、イタリアでも同じように唐辛子は魔除けに使われていると先日イタリア人観光客の方が仰っていました(笑)ホームページに載せているものからは、なくなっている物もありますが、来ていただいた方に楽しんでいただけるよう様々な御守りをご用意しています。おみくじは修学旅行生にも人気で、女性の方に人気な御守りもあります。

では、神社としての今後の展望をお聞きできますか。

こういった町中にあり観光客の方も多く来られる神社なので、今後は日本人の方だけでなく海外の方にもたくさん来ていただきたいと思っています。熊本城が素晴らしいことはもちろんですが、そのそばにこんな神社もあるんだなと知ってもらえれば嬉しいです。

インタビューまとめ

他に類を見ない数の御祭神を祀る熊本城稲荷神社。参拝される方はその数の多さに驚きながらも、商売繫盛から交通安全まで様々なお願いごとを祈願されていきます。お城のすぐそばという特別な立地から日本全国から観光に訪れた方にも親しまれています。2匹の狐に見守られながら長い時を刻むこの神社には、数多くの御祭神やホームページに載せきれないほどの御守りなど、訪れた際に楽しめる魅力が満載です。初午大祭では地元の方のみならず、県内から多くの方が訪れ祈願され多くの方が幸福に包まれています。

今後もお城のそばの神社として、熊本城と共に多くの方に愛され、そして多くの神様に守られる神社であり続けるでしょう。

熊本城稲荷神社 基本情報 アクセス

住所:〒860-0002 熊本県熊本市中央区本丸3-13

TEL:096-355-3521

URL:http://k-inari.com/

コメント