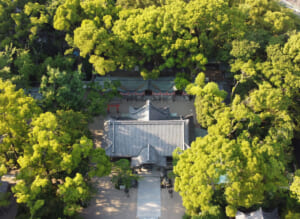

風光明媚な福島県の会津美里町にある伊佐須美神社。桜をはじめとする美しい植栽を誇るこの神社では、年間を通して多くの行事が執り行われ、そのいくつかには一般の方も参加可能です。地域の子どもたちと交流する行事もとても多く、行事の際には「言い伝えどおりいつも雨が降る」、境内の御神木の桜は神様のいる本殿の方角から咲き始めるなど、偶然と言うには奇跡のような事象に出会える神社でもあります。

科学では説明できない力に遭遇したとき、人はそれを「神の力」だと言います。神の力を信じるかどうかは人それぞれですが、この神社へ来られた際にはほんの少しの間、神様の存在を感じてみてもいいのではないでしょうか。平成の中頃に火災で社殿を焼失するも、現在再建に向けて前向きに動き出しています。

そんな新たな未来に向けて躍進する神社の魅力について、ご担当者様にお話を伺いました。

伊佐須美神社とは

創建は西暦550年代。おおよそ1500年近い長い歴史を誇る神社ですが、時を止めることなく現在も地域の方との交流をはじめとして新しいことにドンドン挑戦しています。「子どもたちにとって神社が身近な存在になってほしい」という思いから、ここから新しい伝統行事を作ろうと新たな行事にも取り組み始めています。

神社のそばを流れる宮川のほとりには、近年「宮川の千本桜」と呼ばれ注目され始めた美しい桜並木があります。それぞれの桜は開花時期にも差があり、長くお花見を楽しめるゾーンとして地元の方には人気のスポットです。平成の火災で社殿を焼失したものの神社を取り囲む美しい自然はいつの季節も見ることができます。

神社境内には末社も多く、様々なご祈祷を捧げることができるため、学問のご祈祷、子宝のご祈祷など多くの方が参拝に訪れる神社です。

【伊佐須美神社特別インタビュー】

四季折々の美しい風景、本殿の神様に限らない神社内の末社にお祀りされている数々の神様、そして地域の方との交流を目的とした様々な行事など、人と自然、人と神様、人と人を結ぶ縁がたくさんの神社です。

今回は、この神社で出会える数々の素晴らしい“縁”についてご紹介します。

御神木、宮川…春の美しさを堪能。社殿再建に向けた動きも活発化。

編集部

編集部こちらの神社では御神木があると聞きました。どういったものでしょうか。

当社では桜の木を御神木とし、薄墨桜(うすずみざくら)と神代桜(かみよざくら)という2種類の桜があります。

春には満開の桜を楽しめる神社様なんですね。では、神社の特徴や魅力についてお聞きできますか。

実は当社は平成20年に不審火による火災で社殿を焼失してしまいました。現在、その再建に向けて動いていますが、そういった経緯から現在は建物としての見どころがあまりない状態なんです。ですが、御神木の桜など自然を楽しむことができ「花のたえない伊佐須美詣」という言葉もあるほど、美しい植栽を楽しめる場所です。桜の他には藤の花や、夏に楽しめるあやめや秋になると当社の末社である「殺生石稲荷神社(せっしょうせきいなりじんじゃ)」という神社のモミジが赤く色づき、美しい紅葉を楽しんでいただけます。そういった自然の美しさを、参拝に来られた際にはぜひご覧いただきたいと思っています。

社殿は再建中ということですが、ホームページで拝見するだけでも非常に自然豊かな場所であることが分かります。社殿が見られないのは残念ではありますが、充分に見応えのある場所だと感じます。境内もとても広い印象ですが、どれくらいの広さなのでしょうか。

ご神域全体としては約2万坪ほどあるのですが、境内が役1万坪、残りの1万坪があやめ苑になっています。

かなり広いですね!境内はもちろんですがあやめ苑だけで1万坪というのは、とても迫力がありますね。桜も2種類あるということですが開花の時期はそれぞれで違うのでしょうか。

そうですね、結構ずれるので長くお花見を楽しんでいただけます。また神社の東側に宮川という川があるのですが、その川沿いに「宮川の千本桜」と呼ばれる桜並木があります。当社の桜と合わせて春になると桜づくしという感じです。その千本桜は会津の有名な磐梯山を見られる場所にあるということで最近知られるようになりました。

ネット上でお写真を拝見していますが、この桜並木はすごいですね!これだけの桜を見られる場所はなかなかないと思います!

その宮川の桜がだいたい4月の初旬に咲いて、次に当社の神代桜、そして4月下旬には薄墨桜が咲きます。

下旬まで桜を楽しめるというのは良いですね!お花見シーズンが楽しみになりそうです!様々な植栽に囲まれた、四季を楽しめる神社様なんですね。境内には他の神社もたくさんあり、様々な神様がいらっしゃるようですね。

そうなんです。子宝祈願や学問の神様など、来られた方は様々なご祈願で来られています。多くの末社を抱える神社ですが、満遍なく回っていただければと思います。

先ほど火災に遭われた、というお話もありましたが大変でしたね。

その頃のことを知っている職員は今いないのですが、昨年12月に、再建するにあたりその大元の組織となる奉賛会という組織が立ち上がり、今後おおよそ6年ほどの期間を掛け令和12年の完成を目標に再建していく予定です。

神様のお祀りは紀元前から。創建から1500年近い時を見守る神社。

では、伊佐須美神社の歴史についてお聞きできますか。

創建はおおよそ西暦550年代だと言われています。日本では飛鳥時代の頃ですね。創建は神社の建物が建った年としていますが、神様のお祀り自体は紀元前88年には始まったと言われています。

紀元前ですか!?すごいですね…!それが分かっているというのも驚きです。

古事記にも由来する古い神社なので、そういった長い歴史があるのだと思います。

この場所に神社が建てられた由来は分かっているのでしょうか。

福島県と新潟県の県境に御神楽岳(みかぐらだけ)という山があるのですが、神様がそこへ紀元前88年にお祀りされ、その後山々を巡り神代桜がある辺りへ下りてこられ、西暦560年に現在の場所に落ち着かれたと言われています。言い伝えでは、その時薄墨桜が既に咲いていたと言われており、それがあまりにも美しかったことから場所を移したとも言われています。神社公式の由緒ではないのですが、そういったお話もあります。

長い歴史のある神社様なので不明瞭な部分もあると思いますが、本当に綺麗な桜なので、その美しさが理由というのも本当かもしれませんね。

実は由緒の内容も本当に古いものはほとんど失っており、今残っている物は江戸時代に書き直されたものなんです。この神社は町中にある神社なので、歴史的に何度も火災に遭っており、古文書なども焼けてしまったんです。今伝わっている内容は「~だろう」という表現が多く、ホームページに記載している内容もそれを基にしています。

飛鳥時代からというと本当に古い時代ですが、そんな頃からずっと見守ってこられているというのは感慨深いですね。数々の神様がこうして語り継がれていることもそうですが、やはりずっと継承されてきたものには意味があると思います。

それに関連したお話だと、会津美里町は合併してできた町なのですが元々は会津高田町という名前だったんです。さらに昔は高田村という村で、その高田という名前は田んぼが広がっている地域ということで「尊い田」ということから「高田」と名付けられました。稲作と共に伝わった神様とも言われています。

様々な歴史と謂れ(いわれ)があって今があると思うと面白いですね。

「神社を身近な存在に」神社の思いに応える地域の子どもたち。

では、この神社と地域の方との関わりについてお話いただけますか。

行事としてはもっとも古いおまつりは御田植祭というものがあります。これは国の重要無形民俗文化財にも指定されているお祭りで、日本三田植と言われている御田植祭の一つが当社のお祭りです。古くから地域の子どもたちに参加してもらい子どもたち主体で実施してもらっています。また新しいお祭りとしては節分祭があります。節分祭自体は昔からあったのですが、現在は地元の高校生が鬼のお面を被って実施したり、平安時代の節分儀式を再現してみたり様々な試みを行っています。七夕祈願祭は2024年で6年目を迎えそちらも地元の高校生が平安時代の七夕行事を再現し、巫女舞を舞うなどの演目を披露しています。基本的には地域の子どもたちと一緒に行うということをメインテーマとして新しい伝統行事を作っていきたいと思っています。

とても素晴らしい取り組みですね!御田植祭は子どもたちが700人も集まるというのはすごいですね!

小学生、中学生、高校生を合わせてそれくらいの人数になります。小学生は3年生以上なのですが、お神輿が通る道を獅子・馬・鹿・牛の頭を模した仮面を持って走るという神事を行っています。これには悪魔祓いのような意味があると言われており昔から子どもの行事とされています。また、矛や盾など神様の物を持ちお神輿に付いて歩くという神事も中学生の皆さんがメインとなってやってくれています。

地域の方たちと一緒にやられているお祭りがたくさんですね!ちなみに、この御田植祭はどれくらい前から行われているものなのでしょうか。

記録上では鎌倉時代には既に行われていただろうと言われています。

かなり昔からの行事なんですね!節分祭や七夕祈願祭に参加してくれる高校生の方などは有志なのでしょうか。

そうですね。神社から高校へ募集をかけて参加者を募っています。学校の中にはボランティア活動の一環として行事や伝統文化に参加しましょうという目標を掲げている所もあり、そういった縁から参加してくれる子も多いんです。毎年参加してくれる子もいますし、卒業後に手伝いに来てくれる子もいます!七夕祈願祭は昨年で6年目でしたが、その年数をかけてそういった流れが出来上がってきたという感じです。

今は少子化が叫ばれる時代でもありますし、特に神社様や寺院様へ足を運ぶ若い方というのはなかなか減っていますよね。そういう時代において地域の若い方との交流がある神社様というのは素敵ですね。とても良い循環だと思います。これからも長く続いてほしいですね!

現在の当社の宮司の思いとして「子どもたちが来てくれる神社にしたい」というものがあり、現在行事などは高校生の方がメインですが、正月飾りの団子さしなどはご高齢の方が子どもたちに教えて小学生の子たちが作ってくれています。また昨年は26年ぶりに稚児舞と呼ばれる行事を復活させることでき、稚児装束を来た20人ほどの可愛い子どもたちの姿を見ることができました。そんなふうに様々な世代の子どもたちにとって、神社が身近な存在になってほしいと思います。

神社はどこの地域にもあるものですが、なかなか日常で気に掛けるということがないと思います。ですが、ちょっとした時に気軽に立ち寄れる場所、何かあった時に相談できる場所として認識されればより地域の方も安心できると思いますので、そういう存在になってほしいですね!

そうなれることを目指して頑張っていきたいです!

他にも特徴的な行事はありますか。

御田植祭はもちろん大々的に実施していますが、古い神社なので代々伝わっている秘儀もあるんです。当社の場合は旧暦の5月5日に砂山祭というお祭りがあり、これは我々神職の者であっても見ることができず神主のみで行う行事で、周囲全てを幕で覆い中が見えないようにします。このお祭りはかつて塩を作るお祭りだと言われていました。会津は昔から温泉水から塩を作るなど塩作りが盛んな地域だったのですが、一度途絶えたそういった伝統が昨今復活してきているんです。この砂山祭は、その塩を作る技術をお祭りにしたものと言われていて、当社の御祭神に「塩土老翁神(シオツチノオジ)」という神様がいて、そのお祭りの時には神様にお出ましいただき、神様の前で神主が天狗のようなお面を付けて様々な神事を行います。このお面を付けるというのも、塩の神様になり切って当時の作法を再現しているという学説があります。お祭りの主な主眼としては天下泰平・国家安泰を祈るもので、このお祭りはこの神社ならではの行事かと思います。神事の際には本殿の横に砂山を作り、塩土の神様がそこに下りてきます。そのご縁で会津山塩を御神塩(神様のお塩)として参拝者にも分けています。

確かに他神社様ではお聞きしたことがない神事ですね。塩作りが盛んだったこの地域ならではの神事ですね。

また、冒頭でお話した薄墨桜を食べるという行事もあります。

桜をですか!?

そうです。花祝祭(かしゅくさい)という毎年4月29日の昭和の日に行っている行事があるのですが、桜の開花を神様と共にお祝いし薄墨桜の花びらをお餅に入れてみんなで食べるという行事です。当日、何も知らずに来ていただいた方にも「どうぞ食べてください」とお出ししていて、きな粉や大根おろしと一緒に食べるなど色んな食べ方で楽しんでいただいています。

いいですね!お餅はお正月にしか食べないという方も多いと思いますが、春の暖かな日に食べられるというのはラッキーな感じがします!(笑)

餅つきも行っているので、子どもたちにも参加してもらい貴重な経験になればと思っています。

なかなか特殊な行事が多いですね!

そうかもしれません。神社界で特殊神事という言葉があるんですが、大正時代の調査を国が記録した『全国官国幣社特殊神事調』というものがあり、その中には他の神社様では1つか2つ記載があれば多いという感じなのですが、当社の神事は5つも掲載があり全国に類例のない神事の多い神社とも言われています。

とても訪れる甲斐のある神社様ですね!

一般の方に参加いただけない行事も多いのですが、花祝祭は一般の方も参加できるので、ぜひ当日来られた際には楽しんでいただきたいです。他のお祭りは先ほど申し上げたような幕で覆ってしまう行事や、日が暮れた後に行う行事などが多く、花祝祭が雰囲気的にも明るくて楽しめるものかと思います。

桜、蛇、雨…様々なシーンで感じる不思議な“神”との縁。

見どころの一つとして御神木の桜の美しさがある伊佐須美神社。実はその桜には「開花の際、神様がいる方角から咲き始める」という言い伝えがあります。長い歴史の中で社殿が焼けてしまい、ご神体を別の場所に移動させていた際にはその方角から咲き始めたという伝説もあり不思議がられているお話です。

また、干支にちなんだ不思議な現象もあります。2025年は巳年。御祭神と所縁のある干支の年を御縁年(ごえんねん)と呼び、伊佐須美神社では巳年が御縁年とされ神様の使いが蛇ですが、その縁からか毎年御田植祭の日には必ず雨が降ると言われており、実際に毎年雨が降っています。一日中降っているというわけでなくとも、どこかのタイミングで一瞬降るなど雨と縁が深い行事となっています。この雨が降る理由として、現在も山の上にある奥宮という所に神様に仕える蛇が住んでおり、その蛇が雨雲に乗りお祭りの手伝いに下りてくるため雨が降るという言い伝えがあります。しかし、お神輿が出る時間帯にはなぜか雨が上がる、お祭りが終わった後に空を見上げると、蛇のような形にたなびく雲が見えたなどの話もあり、非常に面白い言い伝えです。

雨が降ると、活動する天候としては大変ですが、ちゃんと神様が見てくれているんだなと感じることができ、降ってくれると嬉しくも思い、降らない間は「神様、ちゃんと見てくれているかな」と少し心配になってしまうほど、雨と関わりの深い神事です。始まる前に土砂降りになってしまった場合は、子どもたちの参加を一部制限することもありますが、始まってから雨が降ってしまうと止められないため、雨に濡れながら神事を続けることもあります。

科学で説明できないような不思議なことは昔から伝えられています。特に日本の神様というのは他の宗教で信仰されている神様とは違い、この国独自に伝えられてきたものです。天照大御神様も高天原(たかまがはら)で田んぼを作って“仕事”をされるなど、そういった人間に近い親しみやすい部分があるのもこの国の神様の大きな特徴かもしれません。

今後の展望

平成20年の火災で焼失してしまった社殿の再建を令和12年を目途に計画しています。令和12年は神社が今の場所に移されてから1470年の節目の年でもあるため、その時には社殿の再建を終え記念の祭典を行えるよう、再建計画を進めていきたいと思っています。また、地域の子どもたちとの繋がりも今以上に大切にし、子どもたちにとって神社が身近な存在となるよう、より密に関われるような催しを企画していきたいと考えています。SNSでのPRにも力を入れ、それぞれのコンテンツに注目していただけるよう工夫していきたいと思っています。

さらに、現在の桜に加え氏子さんたちの奉納により神社の境内に河津桜を100本ほど植樹したため後世には新しい桜並木が広がることを願っています。

インタビューまとめ

今回、お話をお聞きしたご担当者様ご自身は神職の生まれではありませんが、神職に入る際先生から「神様は親だと思えばいい」という意味の言葉を頂いたそうです。神様というよりも身近なご先祖様くらいに思えば、良い関係になれるのではないか、そう考え、来られる方にも神様のことをそんな風に考えていただき、より身近な存在に感じてほしいと願っています。

この伊佐須美神社は、地域の方との交流を積極的に行うなど、神社と一般の方との交流を大切にしている神社です。「神社だからと言って特別な場所だと思わずに、身近な存在として立ち寄ってほしい」という思いもあり、昔から伝わる数々の伝統ある神事を大切にしながらも、新しい伝統行事も作っていこうと尽力しています。「神社と聞くと敷居が高そうで…」そんなイメージを持っている方にこそ来てほしい神社です。桜だけでなく、夏のあやめや秋の紅葉など、それぞれのシーズンで鮮やかな植栽を楽しむことができるため、あなたもそうした四季折々の自然の美しさに心を躍らせてみませんか。

伊佐須美神社

住所:〒969-6263 福島県大沼郡会津美里町宮林甲4377

TEL:0242-54-5050

MAIL:isasumi@shirt.ocn.ne.jp

URL:https://isasumi.or.jp/index.html

コメント