福島県会津若松市、かつてこの地を中心とした地域に置かれたのが有名な会津藩。その初代藩主である保科正之公を主祭神とするのが、この土津神社です。正之公が生涯大切にした“義”の精神を守った「会津藩」、そして万物の始まりと終わりを表す「土」。

この「会津」の「津」と「土」を掛け合わせ「土津(はにつ)」と名づけられました。福島を代表する美しい磐梯山(ばんだいさん)を背に、350年の歴史を刻んできたこの神社の魅力について、神社の方に詳しくお話を伺いました。

土津神社とは

徳川二代将軍・徳川秀忠の落胤として生まれた保科正之。落胤であったため秀忠に認知はされなかったものの、将軍の子として教育を受け異母兄である家光により将軍代理にまで引き立てられた功績のある人物です。会津藩主となってからは正義・忠義の「義」の心を生涯大切にし、家訓にもその精神を落とし込みました。土津神社ではそんな保科正之公を始めとする会津藩歴代藩主を祀っており、境内には保科正之公のお墓(奥津城)があり、境内が国の史跡に指定されています。

創建から350年以上の歴史を刻み、いつの時代も明瞭な四季を映してきました。創建当時に引かれた灌漑用水路は現在も猪苗代町の農業に利用され、町の産業を支える重要な役割を果たしています。かつて「東北の日光」とも呼ばれた壮麗な社殿は戊辰戦争の際に焼失しましたが、神社として今後再建したいという思いも持っています。会津守護神として地域の人々に愛される神社の足跡を辿ってみましょう。

【土津神社 特別インタビュー】

「こどもと出世の神さま」として親しまれてきた土津神社では、春の桜、夏の青もみじ、秋の紅葉、冬の深雪と非常に明瞭な四季を見ることができます。保科正之が生涯において大切にした「義」の精神は、令和のこどもたちにも「あいづっこ宣言」として受け継がれ守られています。

日本最大の霊神碑や伝承が残る井戸、御神料(神道において神社・神官に贈る謝礼、神様に備えるお金)を得るために引かれた用水路など、創建当時の面影を感じられる部分が現代にも多数残っています。それぞれについてご担当者様に詳しくお聞きしました。

万物の理を究めた、こどもと出世の神さま。

編集部

編集部まずは、この歴史についてお聞きできますか。

創建は1675年です。主祭神である保科正之公が、自分が亡くなる前に会津を巡り眠る場所を決め、「ここに葬られたい」という遺言に基づいて神社が創建されました。「土津(はにつ)」という名前の由来については、「土津」の「津」は会津の「津」です。「土(はに)」は正之公が尊信されていた内容に基づいています。正之公は朱子学や神道を研究されていて、その信条を政治に落とし込み政策を展開していきました。その考え方の中に陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)というものがあります。これは「木火土金水(もっかどきんすい)」と言って樹木の「木」と炎の「火」、地面の「土」、金属の「金」、そして水分の「水」、この5つの要素がお互いの力を引き出したり逆に打ち消し合ったりしてこの世界が成り立っていると考えるものです。その中心となる要素が「土」であり、神道を研究される中で万物の始まりと終わりを象徴する「土」を取り、会津の津と合わせて師である吉川惟足から霊号を「土津(はにつ)」と奉られました。言葉の意味としては、万物の理を究められた会津藩主、という意味が込められています。

そういった深い由来のある名前なのですね。徳川秀忠というと、妻のお江さんとのエピソードが有名で側室がいたイメージがないのですが、側室にあたる方がいらっしゃったんですね。

厳密に言うと、側室を持つことは許されなかったため「お静の方」という乳母に奉公していた方とひっそり親しくなりできたのが正之公です。ただ、その存在を認知されてしまうと正之公の命の危険があったため秀忠には認知されずに武田信玄公の娘である信松院(しんしょういん)や見性院(けんしょういん)に匿われて育ちました。認知こそされませんでしたが将軍の子ではあるのでしっかりとした教育を受けさせたいということで、現在の長野県伊那市の高遠(たかとお)城主であった保科正光の養子となり、そこで教育を受け山形で藩主に、最後に会津藩主となり幕府にも参画していくようになります。

そういった背景があったんですね。では、この神社の特徴的な部分や魅力についてお聞きできますか。

当社は会津藩の歴代藩主をお祀りしている神社です。主祭神は徳川家康の孫であり3代将軍家光の異母弟にあたる保科正之公です。家光は自分が亡くなる時に息子である家綱がまだ11歳だったため、自分が亡くなった後の江戸幕府と家綱のことを頼むと正之公に遺言を残しました。そして正之公は家綱が成長するまで将軍代理として幕府を指揮していました。1631 年に高遠藩主、1637 年に山形藩主を経て、1643 年に会津藩初代藩主となり、1651 年には江戸幕府大政参与を務め、死後、土津神社に祀られることになりました。死後、土津神社に祀られることになりました。二代藩主・正経公のみ仏式にて葬られているため、彼を除く会津歴代藩主を共にお祀りしています。当時、江戸幕府が「寺請制度(てらうけせいど)」というものが敷かれていました。これは庶民を特定の寺に所属佐瀬、宗教的に管理すると同時に人口の統制を図った制度でしたが、正之公は神道を尊信されており、自分の死後は神式で葬られたいという強い思いがあったため特別に認められ神道式にて葬られました。体系的な神道式の葬儀は歴史上初めてで、現在の神葬祭の原型となっており、猪苗代町は神葬祭発祥の地と言えます。神社を400mほど先に進んだ場所にそのお墓があり、「奥之院」と呼ばれています。正之公は徳川二代将軍・秀忠の子であり様々な功績を残された方なので、神社の境内には生まれてから亡くなるまでの事績が刻まれている「土津霊神碑(はにつれいじんひ)」という石碑があり、その大きさは日本最大と言われています。具体的には、重さ30トン、高さは7.6m、面積は畳22畳分という大きさで神社の大きな特徴かと思います。

それはかなり大きいですね!それだけの石碑を作るに値する功績があったということですね。では、この神社が掲げられている「こどもと出世の神さま」についてお聞きできますか。

出世については、保科正之公が将軍の子でありながらも認知されず不遇の生い立ちではあったけれど非常に謙虚で優秀だったため、異母兄である家光に引き立てられ将軍代理まで出世し、その人物を祀っていることから出世の神さまと言われています。こどもの神さまについては、正之公が尊信していた朱子学に由来しています。正之公は朱子学の教えの一つである「義」を特に大切にされ自身の心の中心に置かれていました。その思いを落とし込んだ「会津家訓(かきん)十五箇条」というものを作り、その第一条で「義」について説いています。その内容は、今後徳川家に背くような藩主が現れたとしたら、その者は自分の子孫ではないから従ってはならないというものです。そういったことから「義」を大切にするという気風が会津藩の矜持となっていき、その十五箇条が「什の掟(じゅうのおきて※1)」に息づいており、現代ではその什の掟が「あいづっ子宣言」となり、学校で唱和されています。会津藩の正義、忠義の心が時代を超えて今も息づいており、それがこどもたちの健やかな成長に資するものなので、「こどもの神さま」とも言われています。

※1 什の掟…同じ町に住む6歳~9歳の藩士の子どもたちが作った10人前後の集まりを「什(じゅう)」と呼び、そこで決められていた掟。

なるほど!とても分かりやすいお話ですね。正之公の思いが形は変わっても現在まで受け継がれている、というのは素敵ですね。

“会津の富士”を背に、美しい四季に囲まれたロケーション。

では、神社建築や周辺景観の特徴はどういった点でしょうか。

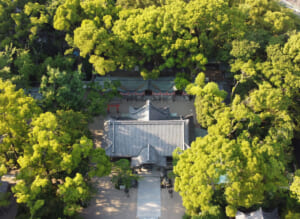

当社は猪苗代町(いなわしろまち)という特別豪雪地帯に指定されている場所にあります。雪が非常に多く、磐梯山(ばんだいさん)という、「会津の富士」とも言われた美しい山の麓にあります。磐梯山の南には猪苗代湖という日本で4番目に大きな湖があり、山を背にして正面に猪苗代湖が広がっているという立地です。標高が600mあるため非常に四季の移ろいがハッキリしているのも特徴です。春の桜、夏の青もみじ、秋の紅葉、冬の雪と、とても見応えのある景色が広がっています。正之公が幼少期を過ごした現在の長野県伊那市高遠町(たかとおまち)という所には「高遠小彼岸桜(タカトオコヒガンザクラ)」という固有品種の桜があります。この品種は門外不出で基本的には高遠町でしか見られませんが、高遠藩の藩主となった正之公が猪苗代にいらっしゃるということでこの地にも植樹されています。また、会津藩九代藩主であった松平容保(まつだいらたかもり)公は、幕末に京都の治安維持の命を受け京都守護職として京都に入り新選組と共に治安維持に当たりましたが、その方が正之公に京都の紅葉を見せたいと思われ、京都から移植されたと伝えられているイロハモミジという紅葉の木が境内にあります。春は桜が、夏はイロハモミジの青モミジが爽やかに生い茂り、秋には紅葉し、冬は深雪に包まれるという明瞭な四季と共にある境内は特徴的だと思います。

寒い地方ならではの魅力ですね。様々な縁が繋がって現在の景観が作られているんですね。

そうですね。昔からの繋がりが今に生きていると思います。また、当社の鳥居は白い大鳥居なのですがその白と春夏秋冬のピンクや新緑、紅葉、雪のコントラストがとても美しくお詣りいただいた方からも好評です。冬はどうしても雪が降り移動が難しい時期なので他の季節に比べると参拝者は減るのですが、それでもお正月には多くの方が来られ、美しい景色を楽しまれています。

令和の世にも残る、暮らしに欠かせない用水路。

ホームページも拝見したのですが、トップページの映像もとても凝って作られていますね!

これは戊辰戦争から150周年を迎えた平成30年に制作されたものです。他の都道府県では明治維新150周年でしたが、会津藩は旧幕府軍の中心として最後まで戦い抜いたという歴史があるため、会津では戊辰150年という形で様々な記念事業を展開し、その一環として制作された動画です。ホームページだけでなく、YouTubeでもロケーション映像を公開しており、当社で撮影されたものとして紹介させていただいています。

では、土津神社は地元の方にとってどういった神社だと思われますか。

会津守護神として認識していただいていると思います。氏子さんも多数いらっしゃり、その方々を中心に境内の草刈りや除雪作業などの神域整備にもご協力を頂いています。また地元との関わりということであれば、1675年に創建された際、灌漑工事も同時に行い12㎞ほどの土田堰(はにたぜき)という堰(せき※河川を横断して水位を調節したり水を引いたりするための施設)を引きました。そういった施設の水は稲作にも利用され、現在でも農業が主産業の一つである猪苗代町の水田の3分の1をその水が潤しています。そういった意味では神社と地元との繋がりはとても深いものかと思います。

当時作られたものが現代に至るまで利用されているなんてすごいですね!それだけ長い間使われている、という話はあまり聞かないのでとても貴重かと思います。

そうですね。この神社とのご縁が深い集落が6つあり、その子孫の方々が今でもずっと継続して神社の整備に当たっていただいています。水が引かれればそこに集落ができ、お米作りも始まり獲れたお米を神社に奉納するという持続可能な形で現在にも受け継がれています。

令和の時代にまでそういった縁が続いているというのは素晴らしいですね!

年間で25万人ほど参拝に来られるのですが、神社にお詣りした後は町へ出て飲食をしたり買い物をしたりしていただくので、地域の活性化にも繋がっています。最近では福島県が台湾からのインバウンドに力を入れていることもあり、台湾をはじめとした海外からの方もいらっしゃいます。特に紅葉シーズンは多くの方に参拝いただいています。

水を求める“亀石”と、正之公の足跡を残す井戸の伝承。

保科正之公の事績を刻んだ日本最大の石碑である「土津霊神之碑」。その石碑を支える台座は亀に似た贔屓(ひいき)という神獣で、通称「亀石」と呼ばれ親しまれています。造られた当初、台座の亀石は南を向いていましたが夜になると神社の南側にある猪苗代湖の水を求めて動き出してしまうため、石の向きを北に変えたところ動かなくなり、そこに落ち着いたという伝説があります。

また、神社内に円清水(まるしみず)という井戸があり、これは保科正之公が自分のお墓を定める際に猪苗代に来られ近辺を歩いているときに、正之公の足元から水が湧き出て井戸になり、井戸の底にはその時の正之公の足跡が今でも残っていると言われています。

土津神社での行事

神社内では保科正之公の生誕を寿ぐ春季大祭や地域の隆昌を祈る秋季大祭の他、毎月15日の月次祭や、春季・秋季大祭の他、五穀豊穣を感謝し農業をはじめとする諸産業の発展を祈願する新穀感謝祭、保科正之公の功績を称え、御霊の平安を祈る偲ぶ御祥忌祭(おしょうきさい)など数多くの行事が執り行われています。

また、毎年ではないものの東日本大震災からの復興を目的としたクラシックコンサートも境内にて実施。福島県でクラシックのコンサートを主催している「ふくしま国際音楽祭」という組織が開催するコンサート会場の一つとして神社境内や拝殿でのコンサートを行っています。多い時では100人ほどの方が見に来られ、地域の方にもクラシックに親しめる貴重な機会として楽しまれています。開催時期は決まっておらず、秋に開催された際には紅葉と共に優美な音楽を楽しめる時間でもあります。

今後の展望

1675 年に創建された当時、「東北の日光」とも呼ばれ日光東照宮にも比肩される壮麗な社殿でしたが、戊辰戦争の際に焼失し明治13年に再建され今に至っています。ですが現在、その創建当時の社殿再建について神社でも尽力しています。当時は崇敬会という地域の方々からできる組織がありましたが、時代と共に自然消滅してしまったため崇敬会も改めて整備し社殿再建に向けて動き出したいと考えています。

一年を通じて四季折々の魅力を楽しめるため、参拝に合わせて是非そういった景色をお楽しみください。また、季節ごとに限定御朱印も用意するなど来られる方に少しでも楽しんでいただけるよう工夫を凝らしています。参拝される中で保科正之公など歴史の部分についても少しでも興味を持っていただき、より興味深く参拝いただけることを願っています。

インタビューまとめ

会津と言えば、幕末の戊辰戦争や、その当時に10代の少年たちで結成された「白虎隊」など誰もが歴史の授業で聞いたことのある有名な出来事と密接に関係しています。徳川家に最後まで尽くした会津藩の「義」の心は現在でも語り継がれ、この地に暮らす人々にとっての誇りでもあります。その「義」の思いに触れられる場所が、この土津神社です。

今回お話をお聞きして、ただ参拝に訪れるだけではなくそうした保科正之公の足跡をたどり彼の思いや功績を知ることで、より思い入れ深く参拝することができると感じました。福島という東北の地で、会津歴代藩主の思いを感じながら四季を慈しむ、そんな貴重な時間を過ごすのも素敵な時間ではないでしょうか。そして今後は、「東北の日光」とも称された美しい社殿が再建されることを心から願います。

土津神社 アクセス

住所:969-3102 福島県耶麻郡猪苗代町字見禰山3

TEL:0242-62-2160

URL:https://hanitsujinja.jp/

コメント